2012年11月20日下午,国学大师罗振玉的孙女、中央民族大学教授罗琳女士访问集团淮安曙光双语学校,淮安区政协原副主席、民进淮安区总支原主委金志庚先生陪同。淮安曙光双语学校董事长徐正宝,翔宇教育集团总校长卢志文,淮安曙光双语学校总校长马如飞等陪同来宾参观校园。

座谈时,罗琳教授向集团总校长卢志文赠送了罗振玉先生的书法影印作品与相片,学校领导向罗教授介绍了集团的办学业绩与特色。 (李玉佩)

徐正宝(右二)、卢志文(左一)、马如飞(右一)与罗琳教授(左二)在校园合影

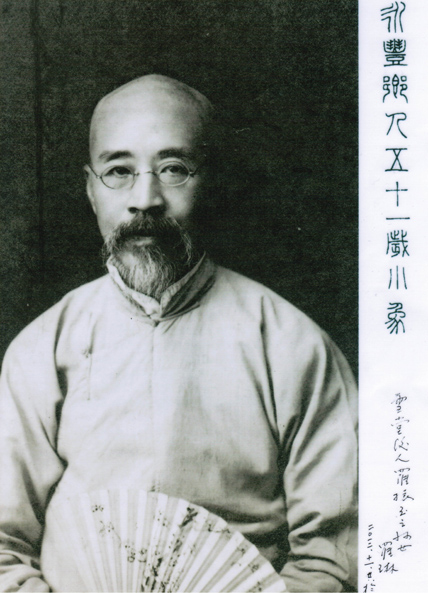

罗振玉先生

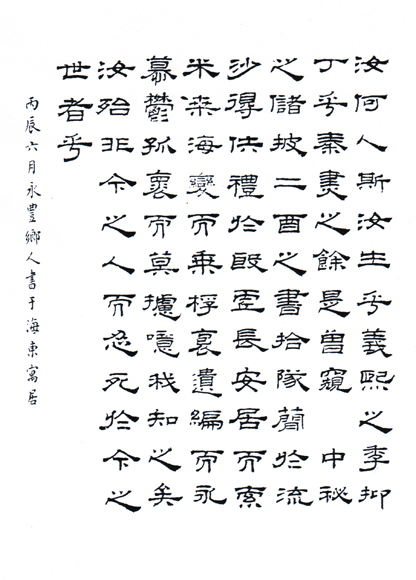

罗振玉先生书法

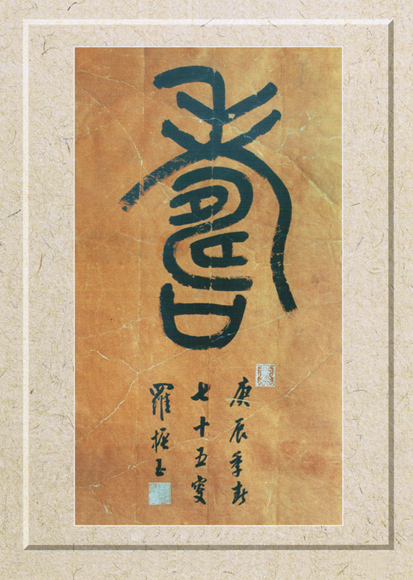

罗振玉先生书法

附:淮安文化名人罗振玉简介

罗振玉(1866—1940),浙江上虞人,客籍江苏淮安(今淮安区)人。字叔言、叔蕴,号雪堂,晚号贞松老人。清季应召入京,任学部二等谘议官,后补参事官,兼京师大学堂农科监督。辛亥后亡命日本,与内藤湖南、狩野直善等日本学人过从甚密,对日本考证学风之兴及近世书法影响颇大。罗振玉出身寒微,然能刻苦自励,至老不懈。自甲申(时年仅19岁)始至庚辰终,殚力治学,著述等身,著作130余种,刊印书籍400余种,在近世文化史上声誉卓著。尤以保存内府档案史料,搜集、研究殷墟甲骨,整理、刊布敦煌遗书,印行西北汉晋木简,研究、汇集历代金石等等为学林所重,近世罕出其右者。

在中国近现代文化史上,后世对其评价甚高,赞列七大功绩:一、两度挺身而出,不惜身家破产,保存了内阁大库的档案,使数以万卷计的明清史料得以保存;二、对殷墟甲骨的搜集、保藏、刊布流传、考释研究有卓越的贡献,是近现代中国文化史上值得大书特书的事情;三、整理、刊布敦煌经卷遗书,开敦煌学研究之先;四、他的西北汉晋木简研究是现代简牍学创立、研究之奠基;五、他在金石文字资料如钟鼎彝器、兵器、古玺印、铜镜、碑碣墓志、砖瓦等诸多方面的购求、研究、汇集、刊布以及古器物学的研究和贡献上;也是近现代文化史上的第一人;六、兴办农学会,主编《农学报》,编著翻译农书与发展做出了辉煌的业绩;七、他的学术思想和研究方法奠定了现代学术研究的基础,与王国维一起,被学林誉为“罗王之学”。

罗振玉之于书法虽为学问余事,然因其于精研金石文字,碑帖简牍,手摹考订,浸淫日深,故能以精严端庄、古朴典雅的独特气格夸傲古今。惜因其出仕伪满故,不为后世书家推重。然就其书法而论,其篆书实为堪与艺术家型的吴昌硕比肩的大师。所不同的是罗振玉作为受儒家正统思想影响的学者,追寻的是体现儒家修身养气的规范和“内愉”的精神世界。不求个性和形式的外在表现,精神内敛,蕴涵丰富,便是罗振玉一类文人书法的审美情趣。

罗振玉尝言:“古人作书无论何体皆谨而不肆,法度端严。后人每以放逸自饰,此中不足也,三十年前亦自蹈此弊,今阅古既多,乃窥知此情。”(《临(孔宙碑)跋》)不求肆逸,谨守古法,是罗振玉书法的基本审美取向。此作虽为临古之作,但不屑于常人着眼的细小琐碎处,而是把握其古雅的气格。虽有规矩在心,但不是亦步亦趋地描画形象。结字端严,气度恢宏,有不怒而威之象;用笔平实,精严工稳,有不饰而雅之气。研习两周金文由此入,是为正途。结体在平正均衡处留心。用笔须提笔中含,露锋入,落笔实,中锋行,收笔或出锋,或驻笔平出,求得凝重坚劲即可,至于其他,则是研习日久后的事。切不可为“以笔代刀”之说所误,理乐可以所谓“遗貌取神”、“意临”等自欺欺人之谈自饰。

在甲骨文研究者中,罗振玉占有重要地位,为“甲骨四堂”之一,是甲骨学的奠基者。 他对甲骨学的贡献主要体现在:

1.他搜集、保存、印行了大批原始资料。著有《五十日梦痕录》《殷虚书契前编》(1913年)、《殷虚书契菁华》(1914年)、《铁云藏龟之余》(1915年)、《殷虚书契后编》(1916年)等书。1933年又编著《殷虚书契续编》。同时他还编有《殷虚古器物图录》(1916年)及《附说》各一卷。

2.他率先正确地判定了甲骨刻辞的性质及出土处之地望。他指出卜辞属于殷商时代,是王室遗物;断定它作为文字学资料能代表中国文字的来源,作为史料,它比正史更可靠。同时他还指出甲骨出土地小屯即殷虚遗址,也就是殷朝国都。这对后来的甲骨学研究具有重大的意义。

3. 他考释出大量的单字。他以甲骨文字本身的特点为主要依据,参照《说文解字》,并将甲骨文与金文、古文、籀文、篆文做比较,以阐释文字的渊源与流变情况。他还利用字形或后世文献资料推求字的本义及其通假关系。先后于1910年在《殷商贞卜文字考》中释出单字近三百个,于1915年在《殷虚书契考释》中释出单字近五百个,其中多得到学界认可。1916年,他还将未识别的卜辞中的千余字编成《殷虚书契待问编》,供大家探讨。

4.他首创了对卜辞进行分类研究的方法。《殷虚书契考释》一书将卜辞分为卜祭、卜告、卜出入、卜田渔、卜征伐、卜禾、卜风雨等8类,为后世的甲骨分类研究开创了先例。

5.与王国维一起,确证了甲骨文中的合书的现象。在金文研究方面,他也搜集与刊布了大量的资料。著有《殷文存》(二卷,1917年)、《秦金石刻辞》(三卷,1914)、《贞松堂集古遗文》(16卷,《补遗》3卷,《续编》3卷,1931~35年),收录以前诸家著录中未见之器铭2427件。《三代吉金文存》(20卷,1937年),收录当时见到的已著录和未著录的4831件青铜器铭。集一时铜器铭文原始资料之大成,在国内外产生了很大影响。他还提出通释古金文的设想,提出综合比较研究的方法,指出金文在文字学上的价值。他研究石鼓文,著有《石鼓文考释》(7卷,1916年);他搜集整理汉晋木简,著《流沙坠简》(合作,1914年)、《流沙坠简考证》(1934年)等书。此外,他还著有《干禄字书笺证》《俗说》《集蓼编》等多部著作。他的工作内容丰富,甄别谨严,成绩浩瀚,方法崭新,“为我们提供出了无数的真实的史料”(郭沫若语) 。